プラズマ理工学

工学部/工学研究科

藤田 隆明 教授

最終更新日: 2025/06/03

「工学」は、科学を人や社会に役立つ技術へと展開する総合的な学問分野です。その対象は広く、化学、材料、電気、機械、エネルギー、建築、土木など多岐にわたっています。産業革命以降、機械化は大きく進展し、ものづくりはめざましい進展を遂げ、それにともなって人々の生活も大きく様変わりしました。一方、現在に至るまでに地球環境問題や化石燃料や資源の大量消費と枯渇などの問題もクローズアップされています。また,工学の担う範囲は、従来の分野だけでなく、医療や創薬、エネルギーや環境,あるいは防災など、大きく広がってきています。最近では、人工知能の急速な高度化が、近い将来、人々の生活や社会構造を大きく変えようともしています。このような情勢の中で、より高いレベルで「工学」を修め、直面する課題に果敢に挑戦し、持続可能な社会の実現に「工学」から貢献することを目指していただきたいと願っています。緑あふれる本学で私たちと共に「工学」を学び、工学分野で「勇気ある知識人」として、人類・社会の将来の発展のために活躍して下さい。

工学部/工学研究科長 小橋眞 教授

工学部/工学研究科長の小橋眞教授に 5 つの質問に答えて頂きました。

1. 工学部/工学研究科の強み(醍醐味)を教えてください。

工学部の強みは、将来の進路選択の幅がとても広いことです。工学部の学生の多くは大学院進学では工学研究科を選択しますが、それだけではなく、建築学コースを選択した学生は環境学研究科へ、化学生命工学科やマテリアル工学科などで学んだ学生の一部は創薬科学研究科に進学する例もあります。このように、将来の進路選択の幅が広い点が強みの一つです。

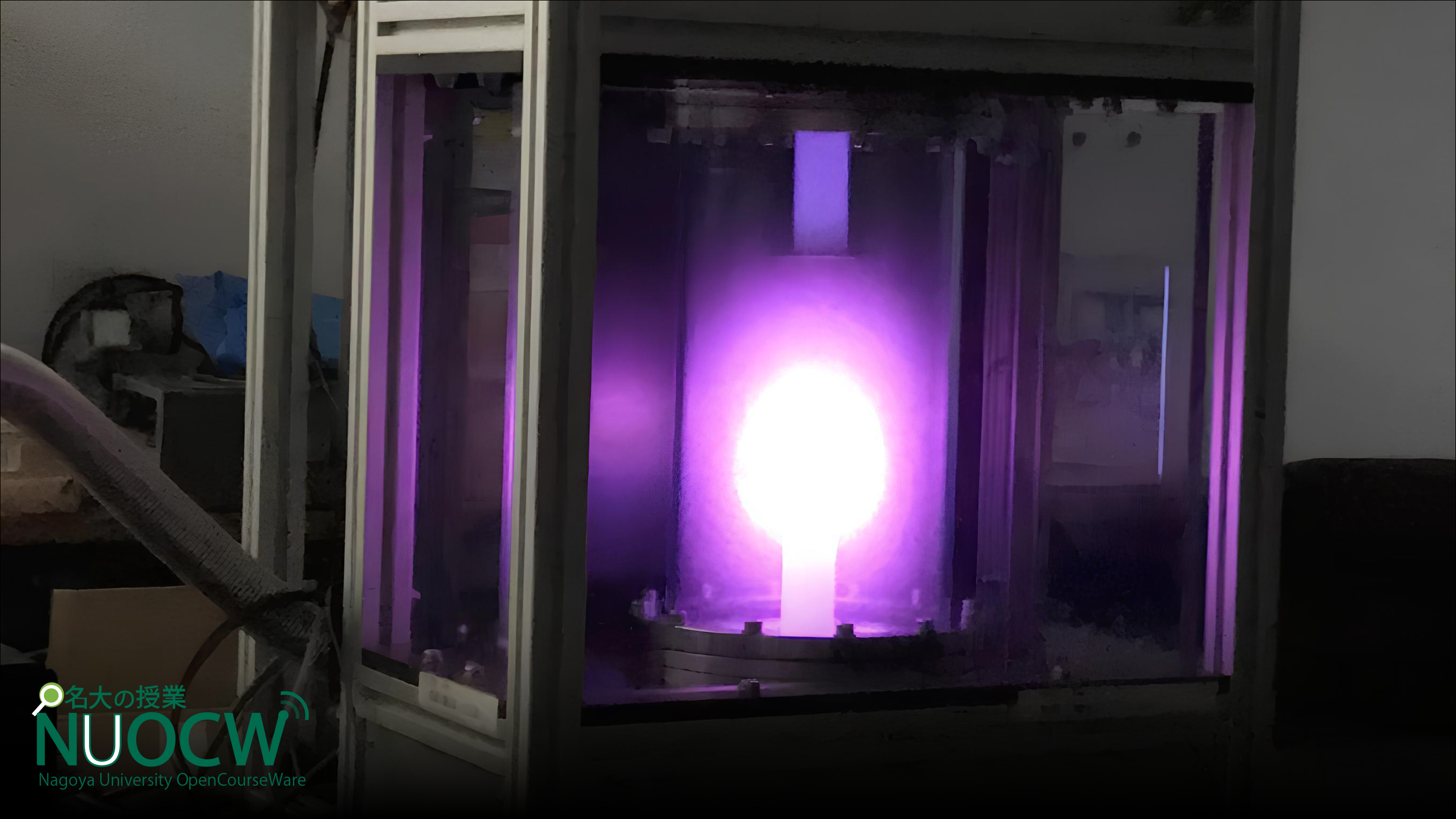

工学研究科の醍醐味は、最先端の研究設備で学ぶ機会が得られる点です。工学研究科は関連する研究所、研究センター、設備がたくさんあります。半導体、新素材、プラズマ、量子、電子顕微鏡など世界に誇る最先端の研究組織と連携しています。そのため、大学院で学ぶ学生は、そのような素晴らしい環境で思う存分研究に没頭し。世界初となる研究成果を生み出す可能性が大いにあります。

2. 工学部/工学研究科の学生に大学生活を通じてどんな風に育って欲しいですか。

まず第一に基礎学力を身に着けることは、とても大事です。それに加えて、いろんなこと、人と違うことに挑戦して下さい。そこから喜びを感じ、時に失敗しても教訓学んでほしいと思います。海外留学、本当の意味でのインターンシップ、起業、多様な人との交流、運動など、皆とは異なることに挑戦して豊かな感性を持ち、レジリエンスの高い(折れない心を持つ)人間に育ってほしいと願っています。

3. 工学部/工学研究科のビジョンを教えてください。

工学部・工学研究科では、より良い未来社会の創造につながる多くの研究が実施されています。そのため、高い研究力を維持し、発展させることが必要です。また、国外の大学・研究所等との連携も積極的に推進し、国際社会をリードしなければなりません。

そして、最も重要なことは、工学を中心とする様々な分野で活躍する人材を育てることです。そのためにも、正しい知識とそれを柔軟に活用できる知恵を育んでいく、そのための教育を実践することが重要と考えています。

4. 小橋先生ご自身が学生だった時、印象的な授業はありましたか。

私自身は、名古屋大学で金属材料を学んでいました。当時はいわゆる「昭和」で、怖い先生が多かった印象です。講義の中で印象に残っているのは、やはり工学実験です。金属を溶かしたり、削ったり、強度を測定したりとグループでにぎやかに実践的に学んでいました。当時は冷房のない教室・実験室でしたが、金属を加熱して溶かすような実験も楽しく行っていました。

5. 工学部・工学研究科への入学希望者に向けてメッセージをお願いします。

「目的を持つ」ことと「好奇心を持つ」ことを大事にしてほしいと思います。

「目的を持つ」とは何かを行う時に、なぜこれを行うのか、これを行うことによって、どんな嬉しいことがあるのかということを明確なイメージで持つことです。私が好きな話の一つに、アメリカのケネディ大統領がNASAを訪問した時、現地のスタッフに「あなたはここで何をしていますか?」と尋ねたときに、「大統領、私は人類が月に行くことを手伝っています」と答えた件があります。そのスタッフは掃除が担当だったそうです。でも、人類が月に行くことを手伝っているという大きな目的を持ち、その目的をもつグループの一員としての誇りを持ち、そして仕事にやりがいを見出だします。工学部の研究も、より良い未来を創造するという目的があります。そこにやりがいを見出し、一人でも多くの生徒さんが魅力を感じて工学部を志願してほしいと願っています。

「好奇心を持つ」ことは、研究を行う上で、とても大事です。好奇心は、好きなことに取り組むと自然と生まれてきます。そのために、自分はどんなことが好きなのかを漠然とでもよいので考えてみると良いと思います。好きなことを研究できる、それに没頭できるって素晴らしいことです。ぜひ、多くの生徒さんに味わって欲しいと思います。

(令和6年7月18日)