物理学基礎-I-2011

| 講師 | 三浦裕一 准教授 |

|---|---|

| 開講部局 | 教養教育院 2011年度 前期 |

| 対象者 | 理学部の高校時物理未履修者 (2単位・週1回全15回) |

本授業の目的およびねらい

物理法則、特に「力学の法則」を理解する。そして、法則を現実の問題に適用し、自分で計算できるようにする。それを通して、合理的に自然現象をとらえる姿勢を身につける。

授業の工夫

力学法則から出てくる結論には、思い当たるものと、意外な結果もある。それは、我々が多くの前提条件を当然と思って生活しているためである。授業では力学法則を多くの実例に適用することにより、実感を持って理解できるように工夫している。 例えば、「摩擦」はエネルギーを損失させる「悪役」と思われているが、もし全く無かったらどうなるか? 諸君は足が滑って、大学に登校すらできないであろう。このように、具体的に法則と前提条件を検討して、理解を深める。 例として、現実の事故に法則を適用し、危険性を定量的に評価し、安全対策がいかにあるべきか考える。計算から、「何となく危なそう」ではなく「頭蓋骨が潰れる」くらい危険なことも結論される。逆に、どこをどれだけ改善すれば安全なのか、合理的に判断できる。 また、全く関連がなさそうな現象の関係も明らかにしていく。例えば、気体の「圧力」の起源は何か? テニスの「壁打ち」と気体の圧力の起源が同じとは、なかなか思いつかないだろう。圧力は、分子と壁との衝突から力学法則により説明できる。

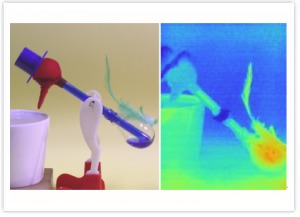

複雑な生命現象も、化学反応も物理法則を無視することは許されない。表には見え難くても、しっかり成り立っている。そこでは、多数の粒子が関わる「熱力学・統計力学」が必要になるが、その重要な概念も一部取り上げる。例として、「乱雑さ」とエネルギーの関係を、ここで紹介している。 法則を直感的に理解するために、授業中に机上で簡便な実験をいくつか体験してもらう予定である。その一部を、ここで紹介する。参考にして考察してほしい。

授業内容

運動方程式を用いて古典的な力学現象の基礎を理解する。特に、保存力、運動量、角運動量などの概念を理解する。 また、エネルギー保存則や、運動量の保存則、角運動量の保存則から、どのような現象が起きるか理解する。

履修条件あるいは関連する科目等

高校で物理を履修していなくともよい。

教科書

「力学」 小出昭一郎 著、裳華房

参考書

なし、必要に応じて資料を配布する。

注意事項

質問する時間を設けるので、疑問点は早めに解消すること。暗記科目ではないので、試験には教科書、ノートを持ち込みこんでも良い。また、講義内容の理解を深めるため授業中に簡単な実験も行うので、お楽しみに。

スケジュール

| 回 | 内容 |

|---|---|

| 1 | 質点、速度と加速度(等速でも加速度が生じるか?) |

| 2 | 力と慣性、質量(無重力では質量は消えるのか?) |

| 3 | 放物運動(ホームランの打ち上げ角度は?) |

| 4 | 単振動、単振り子、共振(自動車の乗り心地と地震計の原理) |

| 5 | 仕事とエネルギー(何をすれば仕事をしたことになるのか?) |

| 6 | エネルギー保存則(ダムの高さと水力発電の出力の関係は?) |

| 7 | 万有引力と天体の運動(公転半径と一年の長さの関係は?) |

| 8 | 運動量保存則、力積(激突したときの衝撃力の大きさは?) |

| 9 | 作用・反作用(ロケットはなぜ真空中でも進むのか?) |

| 10 | 慣性系と慣性力(目隠ししたら、自分が動いていることが分かるのか?) |

| 11 | 二体問題、相対運動と重心(星がペアで回転する中心の位置は?) |

| 12 | 重心運動と相対運動(携帯電話をブルブル振動させる原理とは?) |

| 13 | 角運動量、慣性モーメント、回転エネルギー(回転が止まりにくい条件は?) |

| 14 | ベルヌーイの定理(野球の変化球と飛行機の翼の揚力の源は?) |

講義資料

物理学基礎 I :物理法則の実例の紹介 (PDF 文書, 2579KB)

成績評価

毎回提出する簡単な演習問題のレポートと、期末試験を同等に評価する。レポートはTA(院生)に添削してもらうが、回答の他に質問を書き込むことも歓迎する。

投稿日

March 17, 2020