他の質問にも関わってきますが、語学の授業では、その言語の構成(文法や会話)だけで�はなく、その言語を用いている地域の文化や、ものの考え方を理解してほしいと思います。文化や思考は、時間の積み重ねの中で培われるものなので、歴史にも目を向けてほしいです。

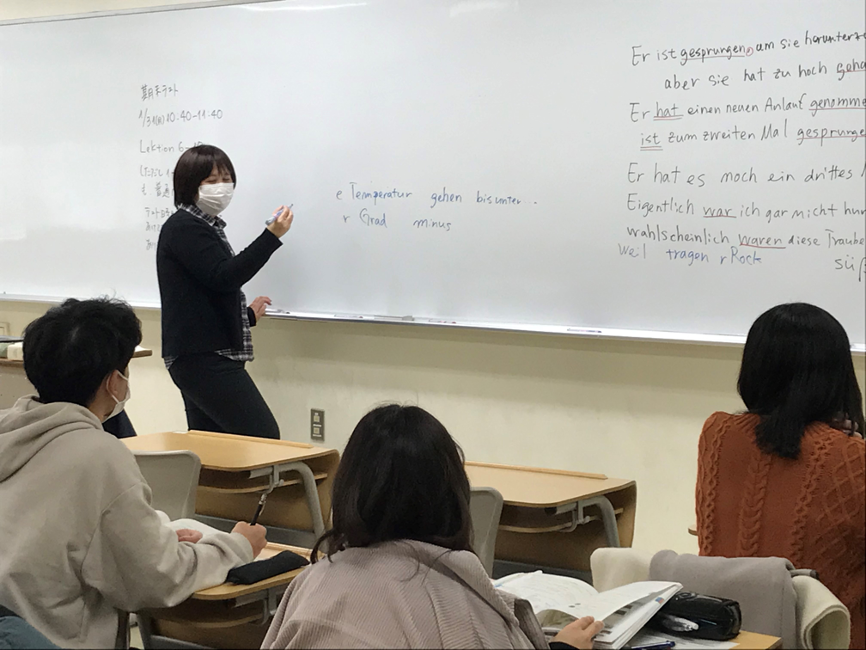

学んだ文法項目を使い、身近な話題でドイツ語作文を即興でやってみたり、会話練習を受講者間でやってみたり、というような、“学んですぐ実践方式”をとっています。

規則がやたらと多いですが、その規則から外れる事項が少ないところと、論理的な文章構造が良いところだと思います。また、学生時代には古典語(古代ギリシア語、ラテン語)も学びましたが、それらの影響が大きいため、ヨーロッパ言語に共通の学術用語との親和性が高いところ魅力だと考えます。

ドイツ語圏の歴史に関心があって、高校生の時からラジオ講座でドイツ語を自習していました。大学の専攻で西洋史学を選んで以降、現在に至るまで西洋史(19世紀以降のドイツ史)が本業です。第二外国語としてドイツ語を選択し、留学から帰ってきてからも、引き続き大学のドイツ語上級の授業で学んでいました。初修外国語としてのドイツ語の授業は、名古屋大学に着任してから担当するようになりました。

学生へのインタビュー

Aさん:特筆すべきことはなかったが、英語と似ている印象があったので、比較的勉強しやすいのではないかと思っていました。

Bさん:性別によって語が変化すると聞いていたので、どんなものか大変興味を抱いた。

Aさん:ローマ字読みが基本なので、読みや発音はしやすかった。各単語に対して、男性、女性、中性名詞のいずれかが割り当てられており、それによって付与する冠詞などが変わるため、ややこしいと感じた。特に性に分別できないようなものに対して分類がされていることが不思議だと思った。

Bさん:語形変化が多く、難しかった。さらには、語順に関する制�約が少なく(「動詞は2番目に置く」のみ)、現在進行形はない・未来のことも現在形で表す・過去形と現在完了形に明確な違いはないといった特徴から、時制がシンプルに感じた。